会议纪要:2024年度河北考古成果交流汇报会(一)

2024年12月26日至27日,由河北省文物局指导,河北省文物考古学会主办,河北省文物考古研究院、河北师范大学历史文化学院承办的2024年度河北考古成果交流汇报会在石家庄举行,来自中国社会科学院考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国文化遗产研究院、中国国家博物馆、北京大学、中国人民大学、中国社会科学院大学、首都师范大学、山西大学、河北师范大学、河北大学、河北地质大学、河北博物院、河北省文物与古建筑保护研究院等高校、科研院所的专家学者参加了汇报会。河北省文物局副局长李英,河北省文物局考古处处长贾金标,河北师范大学党委常委、副校长郑振峰出席了会议。

开幕式由河北省文物考古研究院院长张文瑞主持,张文瑞对关心和支持河北考古工作的与会领导、专家学者、考古同仁表示热烈欢迎和诚挚感谢。他表示,2024年,河北考古依托地理区位优势、聚焦学术热点问题,积极、认真开展考古工作,取得一系列重要收获,希望借助此次汇报会,聆听专家的指导,为2025年河北考古工作指明方向。同时感谢河北师范大学历史文化学院对本次成果交流汇报会给予的支持。

河北省文物考古研究院院长张文瑞主持开幕式

河北师范大学党委常委、副校长郑振峰出席开幕式并致辞,他表示,党的十八大以来,习近平总书记多次对考古工作作出重要指示,为做好新时代文物考古工作提供了根本遵循,指明了前进方向。河北师范大学依托河北文物资源大省优势,积极推动考古学科建设。在河北省委、省政府指导下,省文物局,省文物考古研究院和各位领导专家的大力支持帮助下,考古学科建设取得了一系列成就。河北师范大学也将一如既往支持考古学科建设,不断优化资源配置,强化对考古青年人才的培养,提升考古学科建设水平,以承担起更多传承保护文化遗产、服务国家地方文化建设的职责。

河北师范大学党委常委、副校长郑振峰致辞

河北省文物局副局长李英出席开幕式并致辞,他表示,2024年河北考古围绕国家重大战略、学科重大问题等,合理布局考古工作,不断深化学术研究, 深入实施“考古中国”等重大课题研究,推进重要遗址考古工作,进一步提升了全省考古工作的创造力和影响力,在探究中华文明悠久历史,增强中华民族凝聚力和自信心等方面发挥了重要作用,为建设中国特色、中国风格、中国气派考古学贡献河北力量。2025年,省文物局将会继续加大对考古工作的支持力度,积极争取国家层面的支持,为新时代考古事业发展营造良好的政策支撑环境。希望河北的考古工作者继续发扬严谨求实、艰苦奋斗、敬业奉献的优良传统,做中华优秀传统文化的阐释者,讲好中国故事、河北故事,向世界呈现绚丽多彩的中华文明。

河北省文物局副局长李英致辞

按照会议议程,本次汇报会为期两天,共计26项汇报项目,纪要如下:

12月26日上午场

河北蔚县暖泉旧石器遗址2024年发掘

报告人:裴树文(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

暖泉遗址位于张家口市蔚县暖泉镇,2024年度发掘北官堡和饮涧沟两个地点,其中北官堡B地点20平方米,饮涧沟地点40平方米。北官堡B地点出土石制品、动物骨骼、牙齿化石等1035件,饮涧沟地点出土石制品、动物骨骼、牙齿化石、鸵鸟蛋皮化石等313件。本年度发掘初步明确了两个地点的埋藏层位与年代,其中北官堡地点地质年代大致为中更新世晚期,属于旧石器时代早-中期的过渡阶段;饮涧沟地点地质年代大致为中更新世中期,属于旧石器时代早期阶段。文化层内丰富的石制品与动物化石保存状况良好,对于研究古人类生存策略与生业方式提供了重要帮助,对于研究泥河湾盆地和我国北方旧石器时代人类演化和行为模式具有重要意义。

阳原板井子遗址考古发掘

报告人:沈柯(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

板井子遗址位于张家口市阳原县化稍营镇板井子村北约300米处的台地上。2024年度主要对杨家沟东坡的第2地点第2、第3、第4文化层进行发掘;同时在附近开展地质地貌调查工作,并对遗址及周边进行定位、测绘及三维建模。发掘出土石制品、动物化石等各类文化遗物1100余件,厘清了遗址所处的埋藏部位,为讨论遗址年代以及泥河湾盆地河湖相地层序列等奠定了坚实的基础;第2地点丰富的遗存,为探讨第1与第2地点之间的关系以及泥河湾盆地晚更新世早期的石器技术和人类生存适应策略等提供了条件,为后续人类行为背景的多学科重建奠定了基础,对丰富盆地内百万年的人类史具有重要意义。

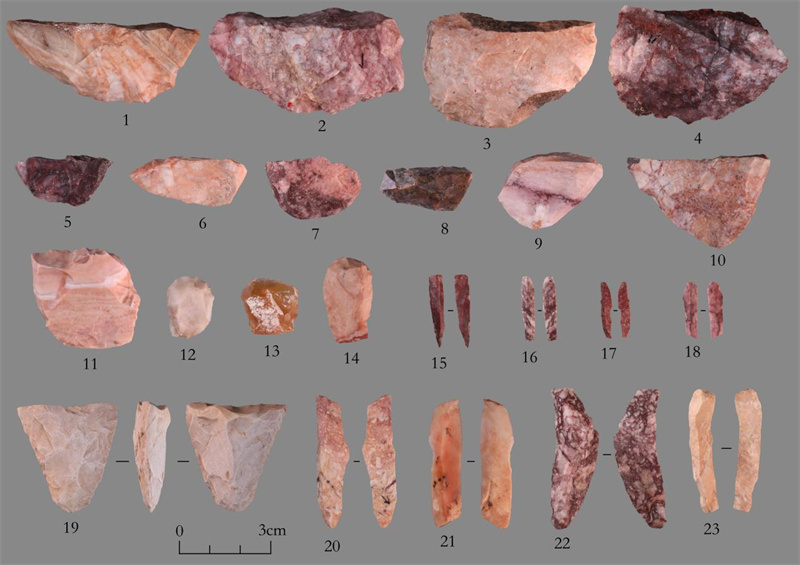

阳原泥河湾新庙庄遗址考古发掘

报告人:王法岗(河北省文物考古研究院)

新庙庄遗址位于张家口市阳原县新庙庄村西200米处。2024年发掘2号地点下文化层、3号地点、5号地点。该遗址被认为是中国北方最具西方旧石器时代中期技术特点的遗存,本年度发现了距今12-9、9.5-8.1、1.8-1.5万年的多个文化层,进一步充实完善了该区域晚更新世的文化序列,为探索华北地区晚更新世石器技术演变与现代人起源提供了系统材料。2号地点下文化层丰富的用火遗存为探索华北地区晚更新世初期阶段人类的系统用火行为提供了重要资料。5号地点发现了旧-新石器过渡阶段具有石料热处理能力的石器加工场,是于家沟遗址石器原料的来源地之一,为探索华北旧石器向新石器过渡阶段古人类石器原料的开发利用提供了重要资料。

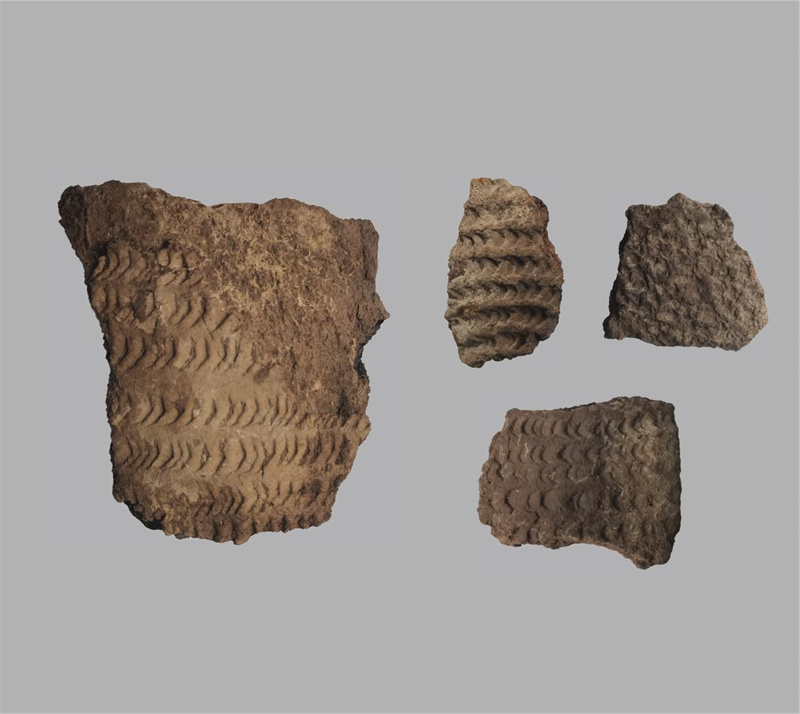

于家沟遗址2024年抢救性发掘

报告人:王法岗(河北省文物考古研究院)

于家沟遗址位于张家口市阳原县东城镇虎头梁村西南约500米处。2024年度抢救性发掘面积约20平方米。发掘深度8米,揭露10个自然层,出土编号标本3300多件,包含细石叶技术产品、动物化石、烧骨以及陶片。在第⑤层、⑥层分别揭露一处集中用火遗迹,首次在第⑤层发现火塘,对认识该遗址的性质提供了新资料。⑤层(原③b层)、⑥层(原④层)发现的陶片,进一步印证了20世纪90年代发掘在②-④层出土陶片的发现,是中国北方旧-新石器过渡时期的代表性遗址。依据以往的测年结果,第⑥层陶片的年代最早可能超过1.5万年,而且在其后的不同层位都发现有陶器,对探索中国北方陶器的起源、演变具有系统价值。

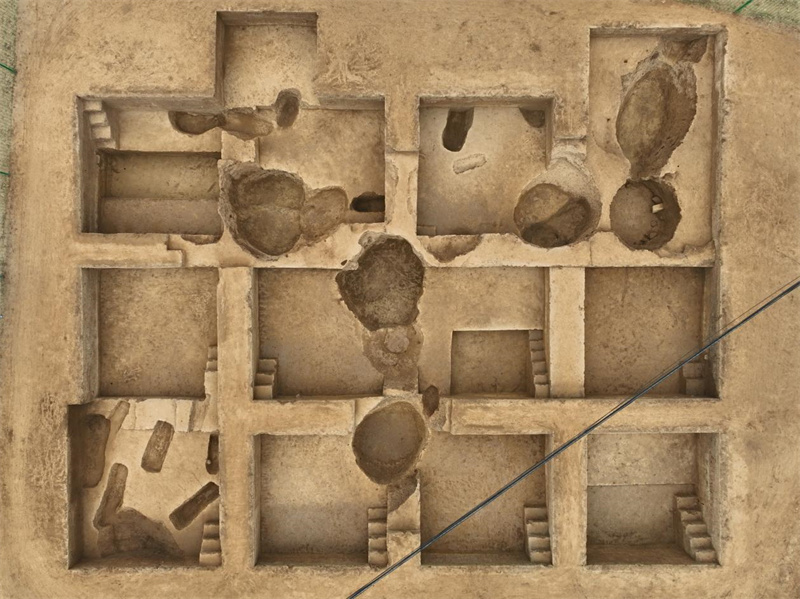

2024年河北省张家口市尚义县四台遗址发掘

报告人:赵战护(河北省文物考古研究院)

尚义四台遗址位于张家口市尚义县石井乡四台蒙古营村南。2024年度发掘面积500平方米,发掘清理遗迹19个,其中灰坑3个,半地穴房址16个,出土陶器、石器、骨器和动物骨骼等1800余件。明确了第一期聚落的南部边缘,为探寻早期聚落的布局和结构提供了重要线索;进一步丰富了第二期、第三期遗存的空间分布,不同房址的使用情况、空间布局展示了更为复杂的社会活动组织情况。四台遗址是近年在冀西北地区发现的一处面积最大、保存较好、包含旧-新石器时代过渡时期遗存的新石器时代早中期遗址,它为我们展示了从更新世晚期到全新世中期的罕见的多层堆积,是我们认识华北北部,乃至东北亚地区旧-新石器时代过渡时期的重要遗址。

2024年度康保兴隆遗址发掘收获

报告人:庄丽娜(中国国家博物馆)

康保兴隆遗址位于张家口市康保县照阳河镇兴隆村。2024年度发掘面积567平方米。本年度主要发掘G5⑤a层下旧新石器过渡时期的遗存,同时辨认出新遗存G7,另发掘房址1座。本年度发掘遗存可分为旧-新石器时代过渡至新石器时代早期两个阶段;补充了旧-新石器时代过渡时期的材料,为探寻遗存形成与堆积过程提供了新材料,为寻找遗址旧-新石器过渡至新石器早期可能存在的定居遗存提供了新证据;深化了遗址新石器中晚期文化演变、聚落形态与生业经济模式的研究。科技考古等多学科研究为研究遗存的演化、变迁提供了新材料、新证据。在遗址周边开展区域系统调查,发现诸多遗存,可能为新的石器时代遗址。

12月26日下午场

邢台市临城县南盘石遗址2024年度发掘

报告人:张文珊(河北师范大学)

南盘石遗址位于邢台市临城县南盘石村西北。2024年度发掘面积约310平方米,共清理房址4座,灰坑46个,土坑墓5座,瓮棺葬4座、灰沟5条,出土陶器、石器、骨角器和大量动物骨骼。遗存以新石器时代为主,包含前仰韶时期、仰韶早期、仰韶晚期至龙山早期三个阶段。第一期遗存为邢台地区首次发现的磁山-北福地一期文化时期遗存,对于探讨磁山文化在冀南地区的分布、进一步厘清磁山文化与北福地一期文化的关系等学术问题具有重要意义;该遗址的发掘工作为复原并阐释后岗一期文化的聚落形态和社会组织结构提供了重要实物材料;构建并完善了邢台地区新石器时代考古学文化序列和时空框架。

2024年武安赵窑遗址考古工作

报告人:魏曙光(河北省文物考古研究院)

赵窑遗址位于河北省邯郸市武安市赵窑村一带。2024年度发掘面积800平方米,清理庙底沟文化房址10座、灰坑20座,战国时期花土坑4座。出土遗物丰富,包括陶、石、骨、蚌器等。赵窑遗址为冀南豫北地区先秦考古学文化序列竖立了一把标尺。庙底沟文化聚落的发掘,改变了这一区域庙底沟文化研究因资料缺乏而长期停滞的局面;更新了学界以往对太行山东麓地区庙底沟文化“钓鱼台类型”的认识,进一步厘清了核心区庙底沟文化穿越太行山进入洺河流域的具体线路。房址结构显示出与海岱地区的相似性,扩展了中原与海岱地区文化交流的空间与内涵。房址布局端倪初现,大型房址、石钺和反映“社会上层交流网”的陶仿海贝的出现,显示社会分化加剧,区域文明化进程加速。

平泉东山头遗址考古发掘

报告人:胡强(河北省文物考古研究院)

东山头遗址位于承德市平泉市台头山乡大营子村北250米处的黄土小山顶部及南坡。2024年度发掘面积600平方米。共发掘石棺墓5座,灰坑6座、灰堆1处、房址3座、灶址1处。出土有陶器、石器、玉石器等类,遗物种类丰富,数量众多。本年度发掘确定了该遗址墓葬为由中心大墓与周边墓葬构成的积石冢群,明确了积石冢的平面布局和沿革关系;墓葬间的差异化体现出社会阶层出现分化;首次在墓葬中发现的陶塑人俑以及陶俑和玉器的组合反映了红山文化葬制的复杂性及其演变的新动向。遗址中墓地、祭祀与推测的生活类遗址共处一地,体现出红山文化末期遗址独特的居葬关系。

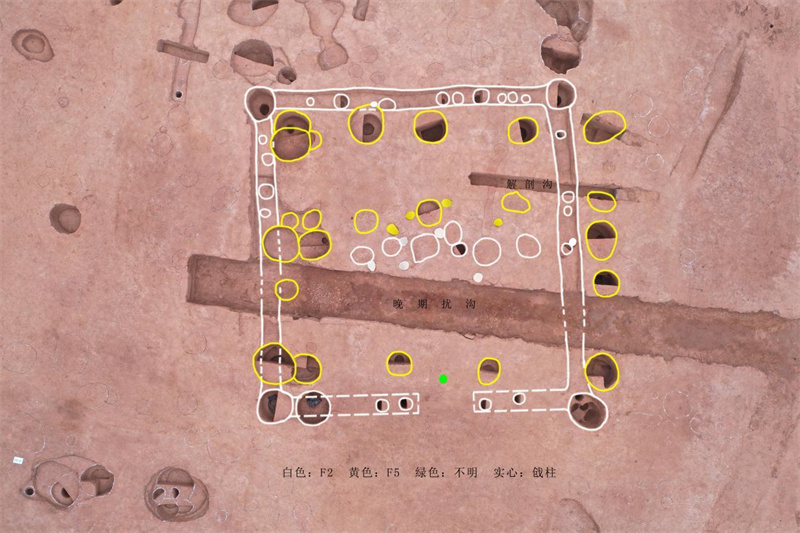

崇礼邓槽沟梁遗址2024年考古发掘

报告人:王刚(河北省文物考古研究院)

邓槽沟梁遗址位于张家口市崇礼区高家营镇大水沟村北。2024年度继续对东南瓮城展开发掘,并对城墙内侧的城内区域进行发掘。发掘面积800平方米,清理房址1座、灰坑6处。共出土陶片55袋,陶质小件12个,石器10件,骨器15件,蚌器1件。该遗址是河北首次发现的龙山晚期石城,其性质应是区域性的中心聚落。通过系统发掘,不仅厘清了城墙结构及扩建、加固顺序,更揭示了各个城门系统的全貌及其兴建、废弃全过程。为研究北方地区史前城址的分布,城防结构形态、史前筑城技术的传播、融合提供了新材料。为研究张家口地区史前时期文化的交流和传播提供了新的材料,有助于加深对冀西北地区文化发展序列的认识。

宣化郑家沟遗址考古发掘

报告人:龚湛清(河北省文物考古研究院)

郑家沟遗址位于张家口市宣化区西南隅塔儿村乡郑家沟村西100米处的高地上。2024年度继续发掘一号积石冢,冢体呈梯形,由3级土台构成,清理石棺墓、石匣墓60余座,均为二次葬;发现祭祀坑90余座。出土陶、玉、石、玛瑙、水晶、蚌等文物170余件。测年结果显示,一号积石冢基本处于红山文化晚期并越过了辽西地区红山文化的下限。郑家沟遗址积石冢是首次在远离红山文化核心区域的冀西北地区发现、发掘的红山文化典型遗迹,不仅为研究红山文化遗址分布范围、丧葬祭祀习俗、社会文明化进程以及辽西地区与冀西北地区史前文化的交流、互动等重要学术问题提供了一批新材料,还为继续探索红山文化的流向提供了重要线索。

2024年雄安新区白龙遗址考古发掘

汇报人:田野(河北省文物考古研究院)

白龙遗址位于雄安新区容城县容城镇白龙村西。2024年度发掘面积800平方米,共清理各类遗迹199处,其中新石器时期及夏时期灰坑171座、房址6座,另有东周时期墓葬22座。出土各类小件文物约30件。第一期新石器时期遗存表现出同上坡二期文化及北福地三期文化相近的文化面貌,并与雪山一期文化关系密切,对于完善太行山东麓地区新石器时代文化发展序列具有重要学术价值。第二期夏代晚期遗存显示白龙遗址是太行山东麓地区夏时期一处具有一定规模的聚落遗址,为研究先商文化聚落形态演变提供更充足的考古资料。对深入研究太行山东麓夏时期文化发展格局及商文化起源具有重要学术意义。

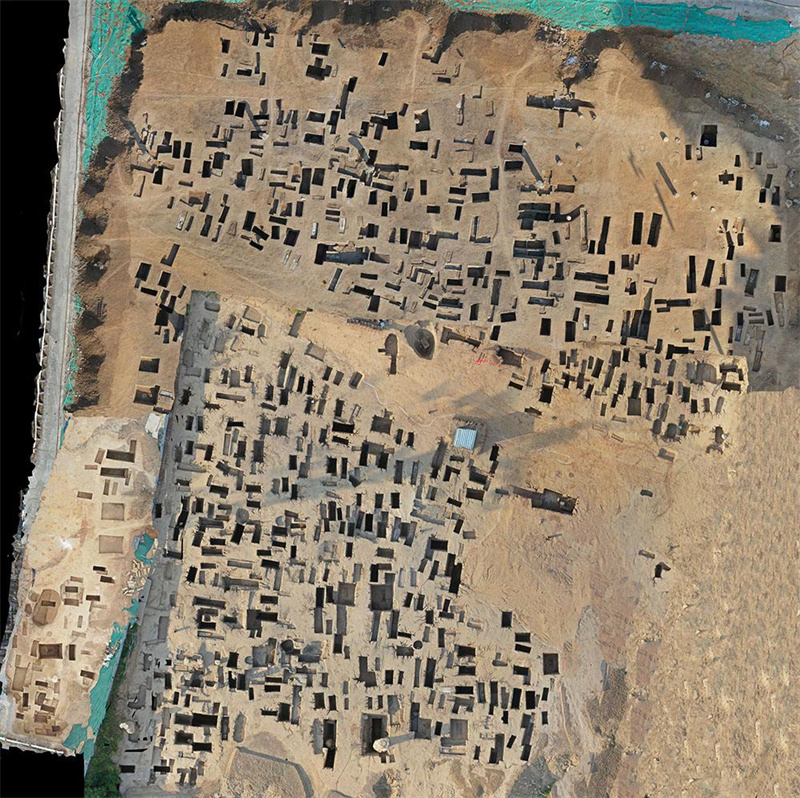

邯郸彭家寨东墓葬、遗址抢救性发掘

报告人:张鹏(河北省文物考古研究院)

彭家寨东墓地、遗址位于邯郸市复兴区人民路以南、沁河以北、建设大街以西、光华大街以东区域。2023年9月至2024年11月,为配合仁达·愉知苑二期项目建设,开展抢救性发掘。清理先商时期灰坑33座、确认房址1座;战汉时期墓葬1042座、唐墓2座;初步统计出土器物3764件,其中陶器2205件、青铜器853件、铁器171件、玉石器347件、骨器25件、其它163件。彭家寨东遗址是目前邯郸发现分布最东的先商遗存,房址及遗迹中人骨的发现等为先商文化的探索提供了重要材料,对研究先商至早商文化的发展过渡具有重要意义。数以千计墓葬的发现反映了赵都丰厚的文化底蕴,地方特征明显,发展脉络清晰,为我国战国秦汉墓葬研究提供了新的城市样本。